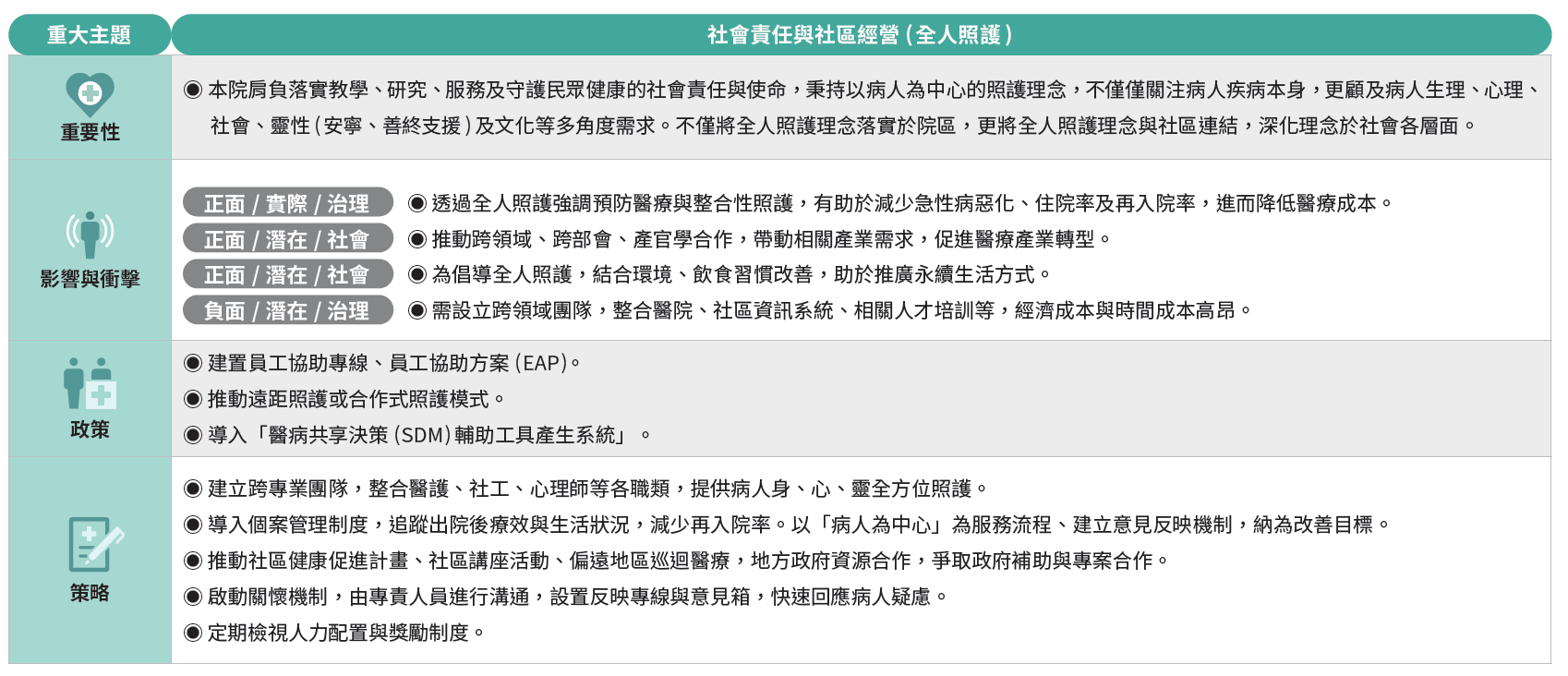

因應超高齡社會

全人守護

-

因應超高齡社會

-

高齡整合照護

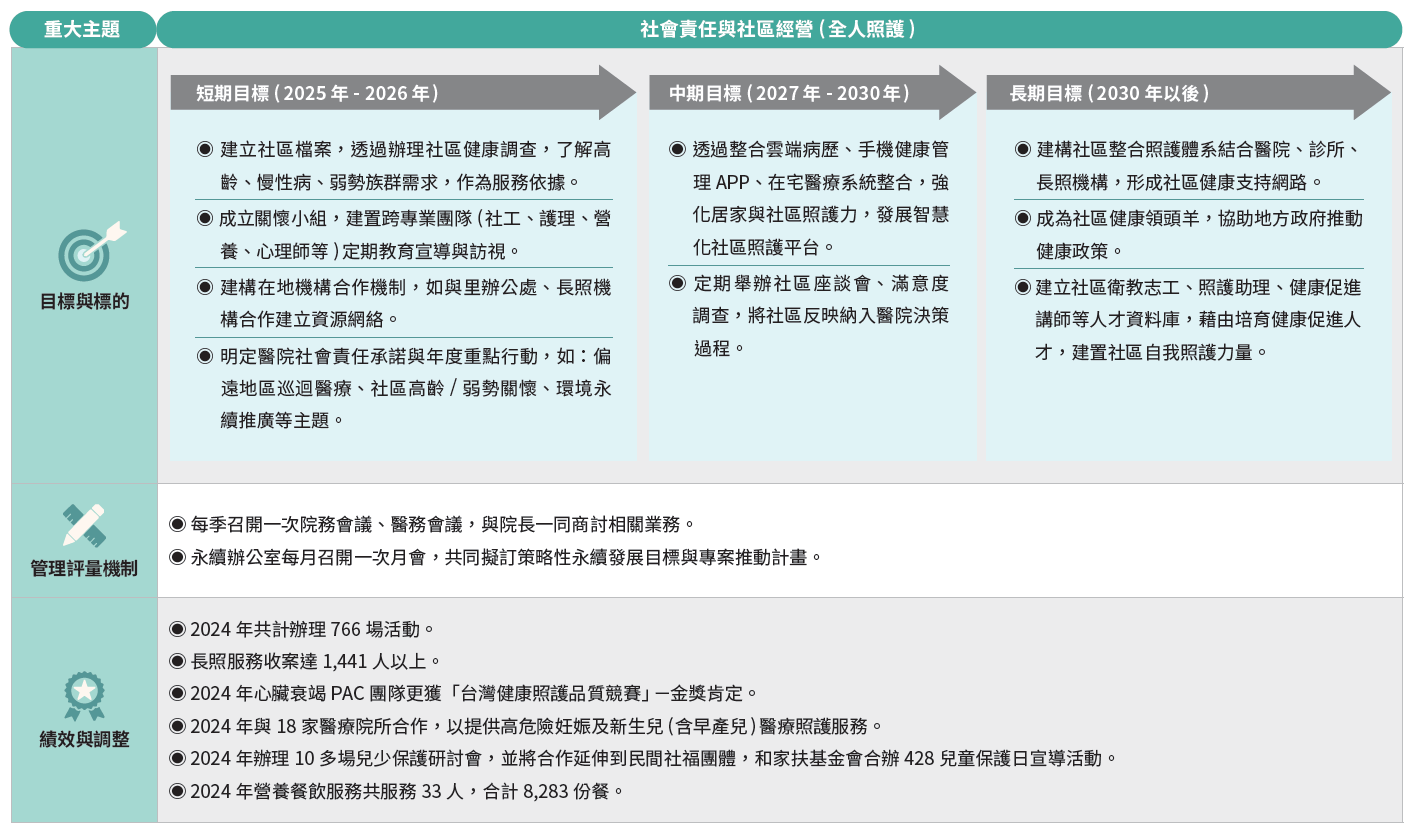

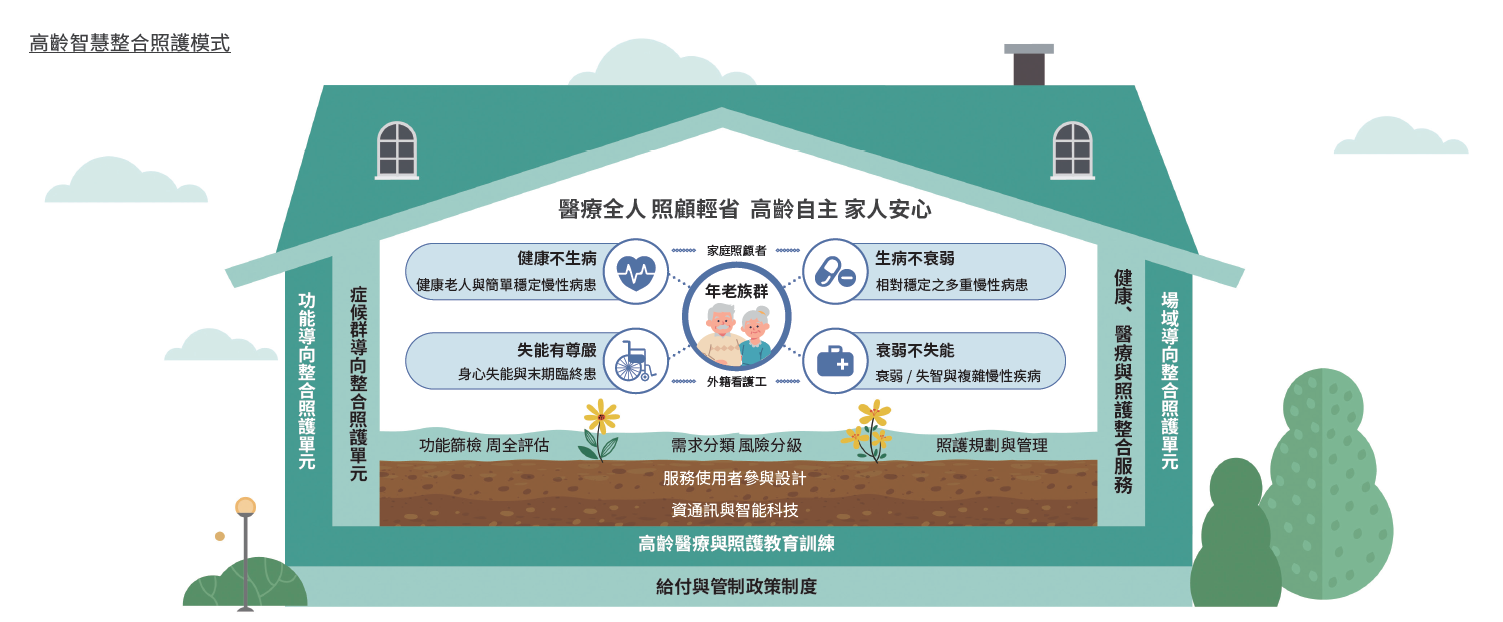

臺灣老年人口增加速度位居全球之冠,2025年將進入超高齡社會,醫療體系更面臨前所未有的挑戰,成大醫院是南部少數有「老年醫學」專科醫師訓練的醫院,2019年成立高齡醫學部,2020年設立成大老人醫院籌備處,經2022年整併內科部老年科,共已整合家庭醫學、復健醫學、神經與精神醫學、護理、物理治療、社會工作、藥學、營養等專業,組成跨專業照護團隊,協助推動「以內在健康力為核心的高齡智慧整合照護模式」,期能建構出更大的健康照護生態系統,藉以減輕醫療單位及照護者的壓力。

為促進當代健康照護的變革,高齡智慧整合照護模式以健康核心(Health)、連續整合(Integration)、智能科技(Technology)、體系連結(eEcosystem)為四大核心,目標是連結居家、社區與醫院,建構出「功能健康導向」、「症候群導向」、以及「場域導向」等涵蓋高齡者不同需求的照護方案。

「功能健康導向」的照護方案,將從高齡者日常生活功能的健康出發,包括吞嚥咀嚼、營養、泌尿功能、活動功能、睡眠健康、認知情緒等,建立跨專業、跨場域的整合服務;「症候群導向」照護單元負責處理高齡者多重疾病,包括糖心腎症候群、神經退化症候群以及骨骼關節等多重疾患;「場域導向」的整合照護單元,則以門診、住院、急診、居家、社區、長照機構等不同照護場所為核心,透過整合式的健康資訊平台,連結居家、社區與醫院的整合照護。

-

國內首座老人醫院

響應中央及地方政府推動長照政策,以及預期超高齡社會將面對的龐大照護需求,本院規劃於成大敬業校區興建老人醫院,作為醫院、社區與居家節點的樞紐,並導入智慧醫療科技的研發應用,提供大臺南高齡民眾周全性的專責照護,使成大醫院從單一醫療提供者,轉型為高齡健康促進、疾病預防、醫療照護與生活支持的整合平台,此一創新的健康與照護服務模式,並可為全台醫療機構提供寶貴的經驗與典範。

我國首座老人醫院建築主體已於2021年開工,設計地下5層樓、地上12層樓結構,全院約450床將可提供更完整的出院後持續性照護,融合智慧科技透過臨床數據分析與行動照護模式,從急性照護銜接到亞急性、復健、長照乃至居家支持,進一步精緻化高齡照護流程。此外,預計建置高齡醫藥智慧照護發展教育中心,規畫高齡醫療與照護、智慧醫療科技相關教學、研究與創新場域,為國內培養更多熟悉高齡者醫療特性的醫師、護理師與照顧服務人員,以帶動整體醫療人力結構朝向高齡友善化轉型。

-

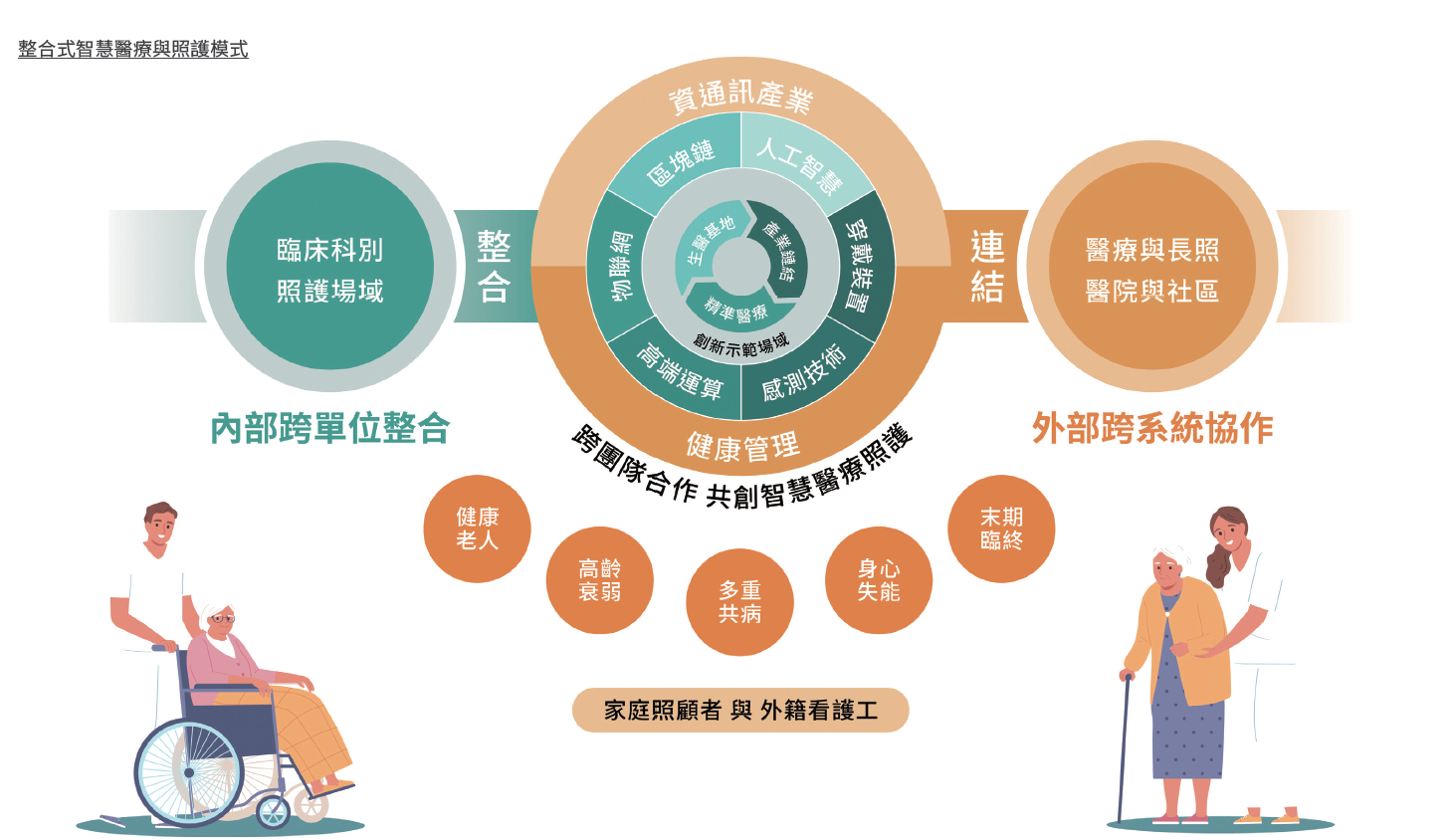

醫療照護資源整合

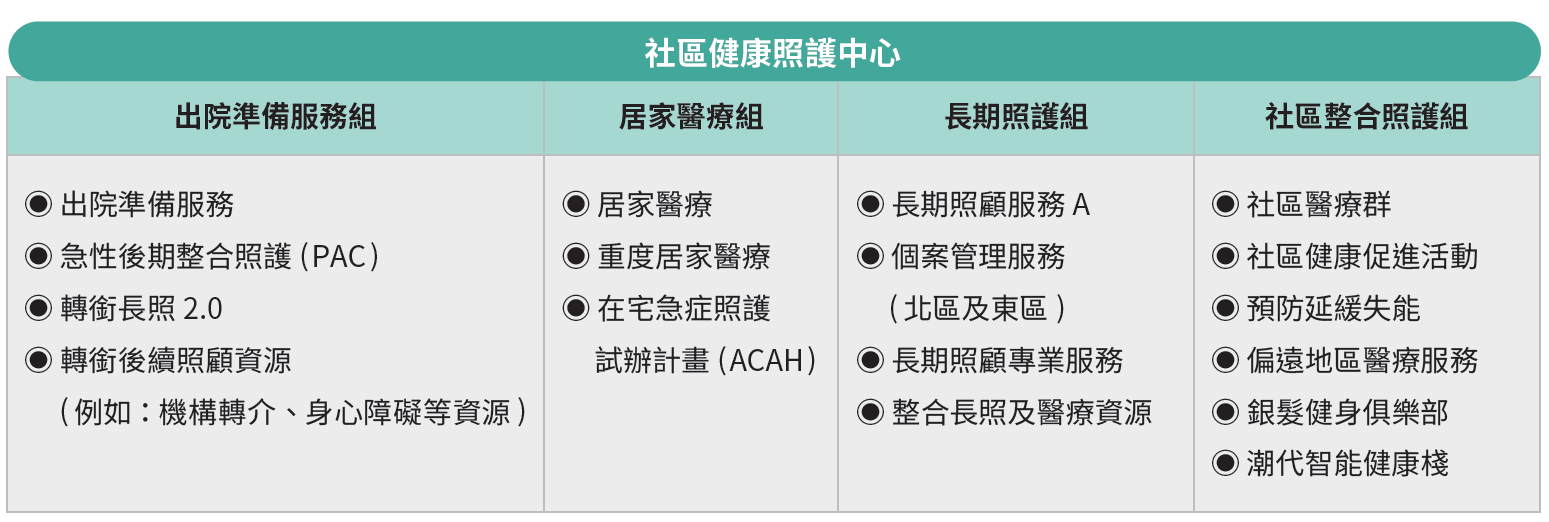

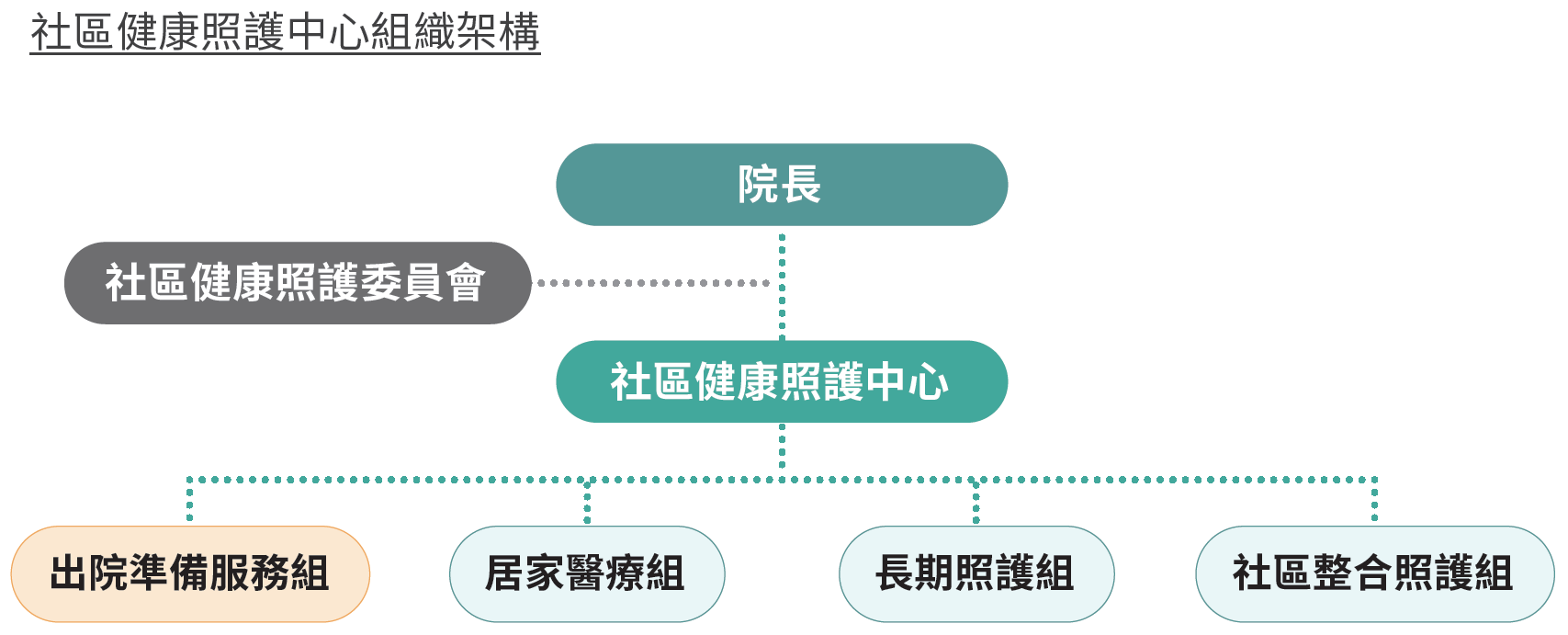

為實踐「無牆醫院」政策,讓高齡照護從醫院走向社區、融入家庭,實現以人為本、在地老化的照護藍圖,本院2020年即成立「社區健康照護中心」,將原已獨立運作的出院準備服務委員會、急性後期照護(PAC)、居家醫療及居家護理所、長照A與B單位、社區醫療群、成杏醫聯盟、及偏遠醫療等多個單位,整合為四大組,同時強化各組橫向及縱向溝通,達到成為全國社區健康照護標竿的目標,以造福民眾。

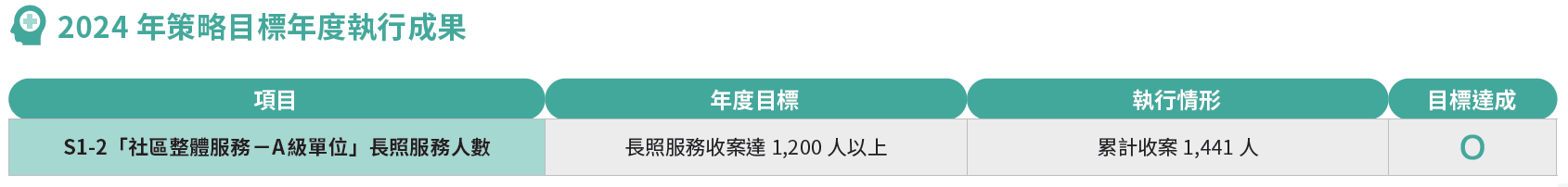

隨著臺灣邁入超高齡社會,長照人口及醫療需求持續上升,同時也愈加凸顯預防醫學的重要性,因此成大醫院除了持續提升民眾出院後的持續性照護能量,亦將「落實預防醫學」列為關鍵策略之一,藉由建構多元合作的健康促進網絡,促使民眾從被動治療轉向主動管理,減少慢性病、多重共病、失能與失智的人口比例,才能有效降低整體醫療支出與家庭照顧負擔,真正實現自主、有尊嚴的「在地老化」願景。此外,本院也致力於推動院際合作朝向無牆化發展,基於疫情期間與公立體系醫院建立起的緊密關係,2023年進一步與衛福部所屬嘉南地區六家衛福部所屬醫院簽署合作意向書,除了協力進行輕重症分流,期能發揮不同層級醫院優勢,深化醫療、教學及研究之合作,為南臺灣構築健全醫療生態系。

-

長者健康評估

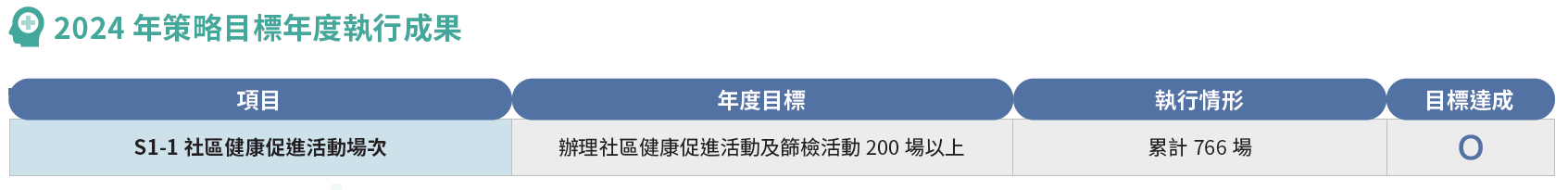

近年除了世界衛生組織(WHO)推動長者整合式健康評估,國健署也積極推動「長者量六力」的評估篩檢。為及早發現潛在健康問題,預防延緩失能,成大醫院持續辦理社區健康促進宣導,搭配各類節日之帶狀活動舉辦免費篩檢,進而提供健康促進與生活建議,鼓勵長輩持續從事健康行為,2024年共計辦理766場活動。本院除了透過整合式健康評估(ICOPE),使高齡民眾能更了解自己的健康狀況,將視個案情況及早轉介本院特別門診,或與基層診所合作進行長者的健康管理,協助亞健康的高齡族群保持健康與高品質的生活。

為降低高齡者因口腔衰弱,導致未來發生肌少症、衰弱、失智、跌倒臥床等風險,成大醫院2020年即於老人醫院籌備處高齡教育組下成立咀嚼吞嚥整合照護小組,由多達30人的跨領域職類組成,2023年進一步開設咀嚼吞嚥整合特別門診,提供個別化診療照護,也將原照護小組升級為「咀嚼吞嚥中心」,強化與成大資工所和醫工所、國衛院、食品科學研究所等產官學單位合作,並擴大對社區民眾辦理衛教。另一方面,糖尿病不僅是臺灣十大死因之一,亦是引發糖尿病腎病、心血管疾病、腦中風、視力損害、認知功能減退、失智的危險因子,因此本院「糖尿病防治中心」除提供整合性治療、持續推展社區衛教,並配合有關單位辦理各類醫事人員之見(實)習,未來也將與成大醫學院2024年新成立之「東原糖尿病研究中心」合作,促進轉譯醫學研究,整合產官學資源,增進我國糖尿病人之醫療與生活品質。

-

社區營造

「衰弱(Frailty)」是一項容易被忽略但影響深遠的老年病症候群,特徵包括體重減輕、肌力下降、行走速度變慢、倦怠,與活動力下降,若未適時介入,將增加跌倒、失能風險,對家庭照護及社會資源帶來雙重挑戰。透過運動介入,有助於延緩或預防衰弱轉變為失能,進一步降低跌倒風險、延後進入長照體系的時間為及早發現與介入老年病症候群,成大醫院積極與社區合作,2022年於北區仁愛里活動中心設置「成大仁愛銀髮健身俱樂部」,提供高齡友善的運動場域,幫助長者透過適當的運動、營養和社交參與,預防或緩解健康問題。「成大仁愛銀髮健身俱樂部」不僅作為高齡友善的運動場域,同時也是門診轉介或長照A單位(社區整合型服務中心)個案轉銜據點,可延伸原本醫院內的社區照顧服務。整體服務中與成大工業設計系、運動科學與高齡健康產業中心、成大醫院社工部、護理部及高齡醫學部等醫療單位合作,除了民眾參與,也作為學生的服務學習、高齡場域見習、員工的社區見習與實習及成大體系退休員工的服務場域。現行服務由醫護背景退休的志工協助血壓量測、館場維護、健康諮詢等服務。運動課程設計主要以肌力訓練、有氧運動、平衡訓練與柔軟度伸展等綜合性訓練為主,目的為提升長者的身體功能表現,改善生活品質。每週常設15個運動班,由具備專業證照的健身教練提供團體運動課程,平均每週服務高達300人次。另外也與仁愛醫院、逸香銀髮及特殊族群健身俱樂部合作,共同打造的社區整合式健康照護示範點-「成逸拾足」,2024年在東區原德光教會舊址開幕,不僅灌注本院長照A單位之專業資源,更結合本院多專科的醫療專業優勢,辦理高齡化及在地社區所需的社區健康促進活動或健康篩檢服務,打造在地化的健康促進據點。本院持續推動社區健康營造及長期照護結合,除透過社區活動、拜訪里長及聯繫會議等方式向民眾宣導長照服務業務,並鼓勵社區志工或里長轉介需求個案,主動掌握社區民眾的健康情形,以減少失能個案及避免延誤就醫的情形發生。

-

智慧科技促進健康

本院社區健康照護中心與同為臺南市糖尿病共照網成員的潮代診所合作,在診所一樓開設「成大潮代智能健康棧」,運用開放空間設置智能化運動器材,實踐公益理念,作為全齡社區民眾的自我健康促進場域,於2024年底正式營運,場域結合整合性平台系統以及智能體健設備,讓民眾每次運動後可即時獲得運動紀錄及健康成績單。且智能健身棧位於基層醫療院所中,方便民眾結合成人健檢與預防保健服務,提供在地化、可近性高的預防醫療服務,如三高防治、糖尿病照護、高血壓照護等服務。

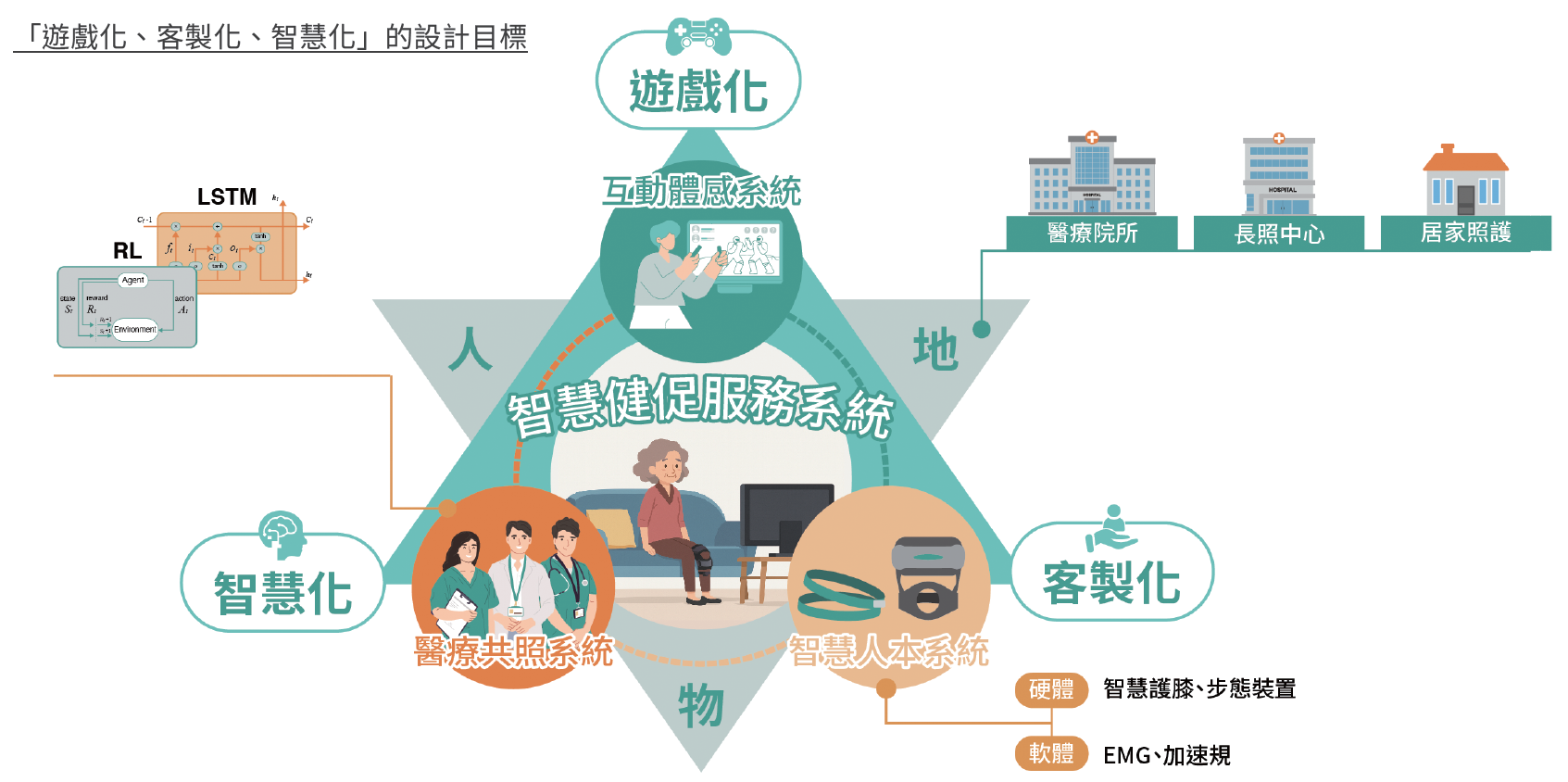

為減少健康促進之追蹤管理困難性,並減輕照護人員的照顧壓力,成大醫院復健部團隊與智遊科技合作開發一套新型智慧復健輔具-「智慧建促服務系統」,讓需要進行肌力訓練的亞健康、失能族群能夠居家復健,以懷舊遊戲喚起高齡者共鳴,增加復健動機;訓練過程中透過偵測訓練時各肌群的情況,評估高齡長者衰弱狀況,便於專業人員給予最準確的復健方案,而醫師也可以利用專業的分析報告,持續與病人及家屬互動,達到降低醫療資源之消耗,並提升使用者生活品質的目標。此服務並獲得2023國家醫療品質獎-傑出醫療獎。

-

醫療分流

本院2020年成立之「社區健康照護中心」,其核心使命是建構「以病人為中心的全人整合照顧」、整合「醫院-社區-居家-長照的無縫接軌照護」及建立「醫學中心、地區/區域醫院及基層診所的分級照護網絡」,因此,將原出院準備服務委員會及健康促進委員會,合併為「社區健康照護委員會」,根據不同核心任務所需,共設置出院準備服務組、居家醫療組、長期照護組及社區整合照護組四大組別,提供民眾在不同階段所需的健康照護服務,並且落實醫療分級和無牆醫院理念。

病人於入院、病情變化或轉入24小時內,先由臨床護理師進行出院準備服務初篩,評估病人住院現況及出院之可能照護需求,若符合全院共通性或六大醫療系統收案標準者,則再於72小時內完成複篩,並依個別性給予相關指導與評值。後續經醫師及護理師評估病人在生理、心理、社會及功能等方面的需求,透過本院共同照會系統照會跨團隊成員,提供身障鑑定、輔具評估、公費安置、復能多元等、PAC或後續照顧機構資源等進行處理或轉銜,並由出院準備服務院際個案管理師或PAC專責個管師為資源聯繫窗口。近三年轉銜長照2.0申請個案分別為716人、766人、896人,轉銜PAC個案數437人、402人、548人,均呈現成長趨勢。而當病人出院後,單位護理師會於三日內進行電訪追蹤並記錄,若病情穩定就結案,必要時會另在七天內進行第二次電話再追蹤,相關過程所完成之內容均於病歷內留有紀錄,確保落實醫療分級的同時,也妥善照顧到病人需求。

-

急性後期整合照護(PAC)

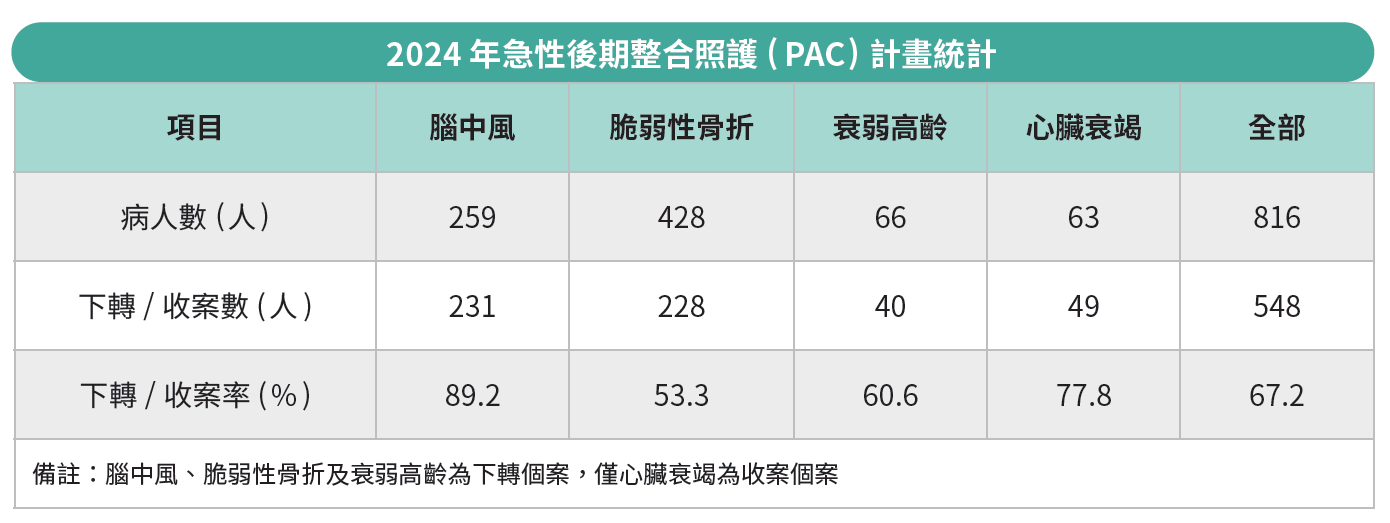

本院合作之PAC下轉醫院共有15家,其中6家承作醫院可申請居家模式,由院內4位專責「PAC個管師」(包括腦中風、脆弱性骨折、衰弱高齡及心臟衰竭)擔任醫學中心、家屬與承作醫院間的聯繫窗口,辦理從評估、衛教、整合跨職類照護計畫、聯絡轉銜事宜及連結社區資源,再到追蹤管理、監控品質指標等業務。統計2023年PAC居家模式下轉29人次、日間模式3人;2024年度PAC居家模式下轉26人次、日間模式19人。

除了促進醫療資源妥善分配,成大醫院PAC團隊亦持續精進個案照護能力,並積極參與品質指標競賽,2023年獲得南區醫療網「建立整合南區急性後期醫療照護模式計畫」成果卓越獎,2024年心臟衰竭PAC團隊更獲「台灣健康照護品質競賽」-金獎肯定,本院並與臺南市衛生局合作主辦「衰弱高齡急性後期照護訓練課程」,培訓新血加入,強化區域整體照護PAC個案的能力;且本院腦中風PAC團隊於2022及2024年腦中風PAC下轉率,為全國醫學中心第三名,可見本院積極推展PAC計畫,確實執行落實分級醫療政策。值得一提的是,腦中風個案須在發生後的黃金3小時內完成取栓治療,以降低嚴重後遺症的發生,本院憑藉全方位的腦中風團隊,讓病人獲得最佳治療及照護。有關緊急救護之細節,請見《3.3.2大臺南緊急救護》詳述。

-

居家醫療-在宅急症照護(ACAH)

為提升醫療與長照的整合性服務,讓更多高齡長者「老有所依、老有所養、在地善終」,成大醫院成立跨部門團隊,整合鄰近地區醫院、基層診所及居家護理所的資源,致力建構全方位的在宅急症照護網絡,並採用遠距視訊診療平台,強化在宅急症照護品質。居家醫療與在宅急症的推展讓病人和家屬不必舟車勞頓往返醫院,也能獲得專業照護,運用IoT照護系統監測生命徵象和血氧,個管師便可透過照護平台即時掌握病人生理變化,由居家護理師定期至家中進行身體評估、給予藥物,醫師則以視訊診療或到宅訪視,每日評估評病情狀況,不僅減輕病人和家屬的負擔,更能維持熟悉的生活型態、提升生活品質。然而居家在宅急症醫療才正起步,如病症範圍之限制、醫護人力資源調配及運用,及保險制度之搭配等,仍有許多挑戰需要克服,尤其護理人員更是高齡照護最前線的支柱,成大醫院不僅持續培育高齡護理人才,也陸續擴充攜帶式超音波、移動型X光機和床邊檢測儀器等設備,讓遠端診療及高齡護理服務更有效率、更具品質。